講義の続きを見てみましょう。

障子や襖、また畳までそうだったとは・・・・。

今の私たちの社会は、その意味でも貧弱な気がしてきました。

どうぞご覧ください。

~ 引越に持っていく障子と畳 ~

ちょっと例にとってみますが、障子と畳。

建築と密着しているのでどちらかというと建築に見られがちですが、これも道具としての性格が強いといえます。

日本家屋は、障子や襖といった、紙という極めて薄い膜で空間を遮ってきました。

ご承知のように、障子は外の空気も通しますし、もちろん音も通す。

こと真冬では、室内環境を適度に保つなど、極めて不適当といわざるを得ないものです。それでも私たちはその”紙”を手離すことはしませんでした。

寒いときは寒く、暑いときには暑く、として過ごす美徳があったんでしょうね。

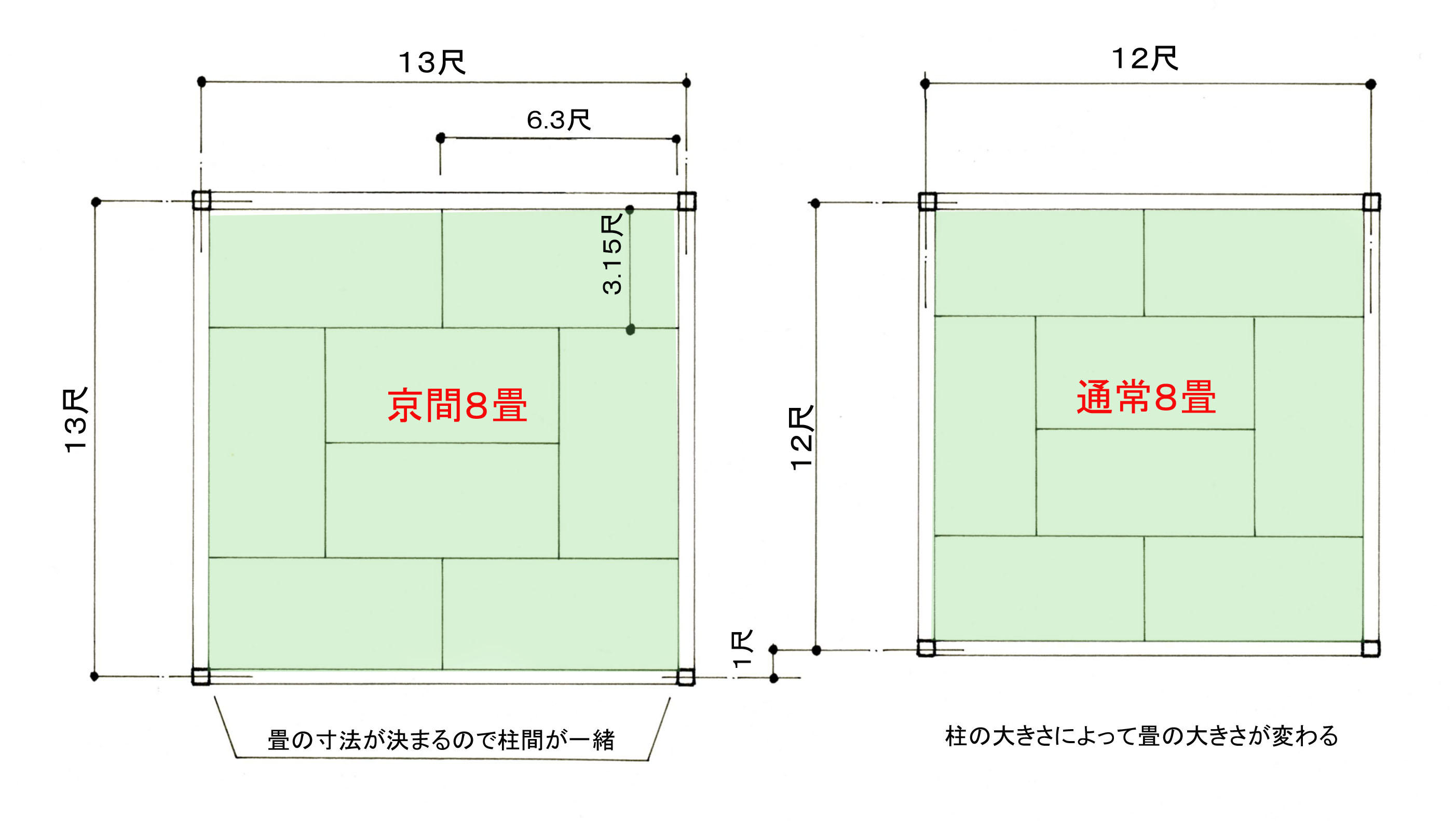

皆さんお座りの、この部屋は「京間」と呼ばれる寸法で作られています。何が特徴かといいますと、実は畳の寸法で部屋の大きさが決まっているんです。

普通、一般の住宅では柱の芯々寸法で部屋の大きさが決められています。

仮に8畳の部屋ですと2間四方となり、1間が6尺ですので12尺四方ということになります。下の図を見ていただくと分かりますが、柱の芯から芯の寸法が12尺。従って柱の大きさによって畳の大きさが変わってしまいます。柱が大きくなればそれだけ畳が小さくなるわけです。

しかし京間は違います。

一枚の畳が、このように6.3尺×3.15尺。

8畳とすると、6.3尺が2枚で畳の幅が12.6尺。柱がその外に立つ勘定になりますので、柱の大きさに左右されることはありません。仮に柱を4寸角としますと、京間8畳の柱の芯々寸法は13尺となり、普通一般の住宅と1尺(30㎝)も部屋の大きさが違ってきます。

今は部屋の大きさ云々の話ではないので、大きさのことは横に置きましょう。

もうひとつ日本家屋の大きな特徴、それは内法高さが決まっていることです。

敷居から鴨居までの高さを”内法(うちのり)”と呼んでおりますが、その寸法が地域ごとに決まっておりました。

伊勢ですと5,8尺。京阪地方ですと5.7尺と、社会における寸法のルールがあったんですね。それに加えて、先ほどの畳の大きさ。

畳の寸法が定まっているため、柱の内側から内側の寸法が決まるわけです。

ということは、柱と鴨居に囲まれた空間がどの建物も同じになる。

それは、建具の寸法がどれも一緒になるということなんですね。

ですから、畳と建具は何処に持っていっても使えたんです。

京都の建具屋さんでは、古い建具を集めていて、今でも一本から売ってくれます。

もちろん京間でないと使えませんが、こうしたリサイクルが古くから日本家屋では成り立っていたんです。

それが可能なのも、寸法という社会のルールがきちんと決まっていたからで、だからこそこうした使い回しが出来たんですね。

ですからひと頃前までは、引越といえば畳と建具は持っていくのが当たり前、といわれていたのです。

そういう観点から見ると、畳や建具は道具であったとお分かり頂けるでしょう。

そういう寸法のルールは他にも及び、布団なんかもその良い例です。

皆さんも寝るときの布団は、畳んで押入に仕舞うと思います。

その押入は1間分、畳1枚の幅があります。その片方の襖を開けて収納するわけですが、それがきちんと収まるように布団の幅も決まっているんです。1間ですと4人分、半間で2人分の寝具を納めることが出来る。

そのように、道具と建物の関係がきちんと裏付けを持って作られていたんですね。

社会における寸法のルールが存在していた。

そのことで工業製品の如く限られた意匠だったかというと、決してそんなことはありませんでした。ルールという制約の中にあっても決して縛られず、奔放な遊び心も顔を覗かせるような自由闊達な展開も見せ、これだけ奥行きのある建築文化を花開かせていったのです。

その意味でも、日本は余程成熟した社会構造を持っていたといって良いでしょう。

次回は、五十鈴塾右王舎に見る町屋建築です。

お楽しみに。

(かりの)